发布日期:

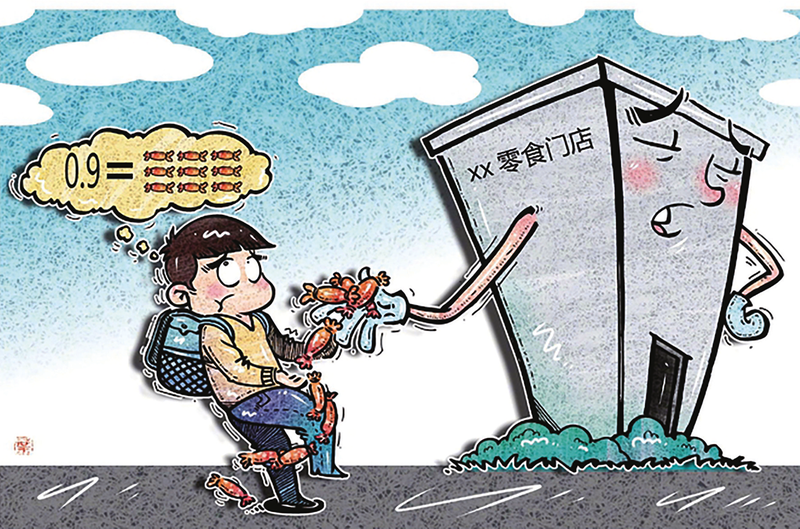

用糖果找零,谁把商家惯坏了?

张叶 绘图

张叶 绘图 ■吴朝豪

“反向抹零”还没过去,“糖果找零”又来了。

近日,河北一网友发帖吐槽赵一鸣零食店找零拿糖当钱。该网友表示,在家附近和学校门口的门店,每次买东西时,不管差几毛钱,店家都会用糖来代替现金。帖子发布后,不少网友纷纷留言表示“有同款经历”。

其实,“糖果找零”早已不是新鲜事,从儿时的小卖部到如今的超市、连锁店,这种做法延续已久,甚至被一些商家默认为心照不宣的“潜规则”。结账时,商家以糖果替代零钱,看似便民,既显亲切,又能化解零钱难备的尴尬,实则模糊了交易的边界,以灵活之名,行转嫁之实,把自身的不便与成本转移给消费者。

东方财经记者就此求证“赵一鸣”官方,一位客服表示:“用糖找零这个是门店的规则,我们是没有这个规则的。”另一客服则称,“有统一的规定不允许用糖找零,若有相关情况会对门店进行处罚。”从品牌方的回应看,赵一鸣“糖果找零”并非总部明文允许,或是个别门店的自行其是,可饶是如此,其中的监管责任仍不可推脱。

在电子支付盛行的今天,现金交易的确大幅减少。因零钱难备、易丢失、怕假币等问题,不少商户不愿准备小额现金。这些经营上的现实并非不可理解,但找零是商家的基本义务,而非可被随意替代的“人情”。糖果被“合理化”地充当货币找零,做法或许来得轻巧,却失了分寸。

更何况,“糖果找零”并非单纯的应急之举,其往往还暗藏“精明账”。一颗标价五毛的糖,成本或仅一毛多。名义上“找了钱”,实则赚了差价,表面补偿、实为套利。或许,部分商家无意为之,但若任其蔓延,极易形成某种“甜蜜的灰色收益”。金额虽小,却触及原则。

这种行为之所以延续不止,往往是被“沉默的宽容”所纵容。多数人不愿为一毛两毛争执,怕被说“斤斤计较”。如此一来,“被动接受”被当作“心甘情愿”,商家也因如此,变得“理直气壮”。可沉默不是同意,退让也并非认可。总有难以启齿的“面子观”使得问题被轻描淡写,这些被忽视的细节,恰恰最能映照交易的公正与否。

于顾客而言,这不是几分几毛的小气。市场的可贵,在于规则清晰、关系对等。顾客掏钱消费,不该还要妥协让步。如果商家总抓住顾客“面子”的软肋,到头来,恐会透支信任、失了口碑,让这点“甜头”变成了苦味。

几毛钱的找零并非难以解决。顾客扫码补差、商家提供小额收款码、设置“一分钱也能补”的随机立减,都能让交易既方便又清楚。若顾客临时未带手机,也可在征得同意后,以会员积分等额抵扣或小额立减的方式“少收不多收”。归根结底,无论是懒于服务,还是心存算计,糖果代币终是取巧之举,难成长久之道。

糖果该在货架上,而非收银台。如此,买卖之间方干净而坦荡。一颗糖,动摇不了货币的分量,却足以照见规则的分寸与人心的尺度。况且,本就是蝇头小利,又何必让人心生反感?