发布日期:

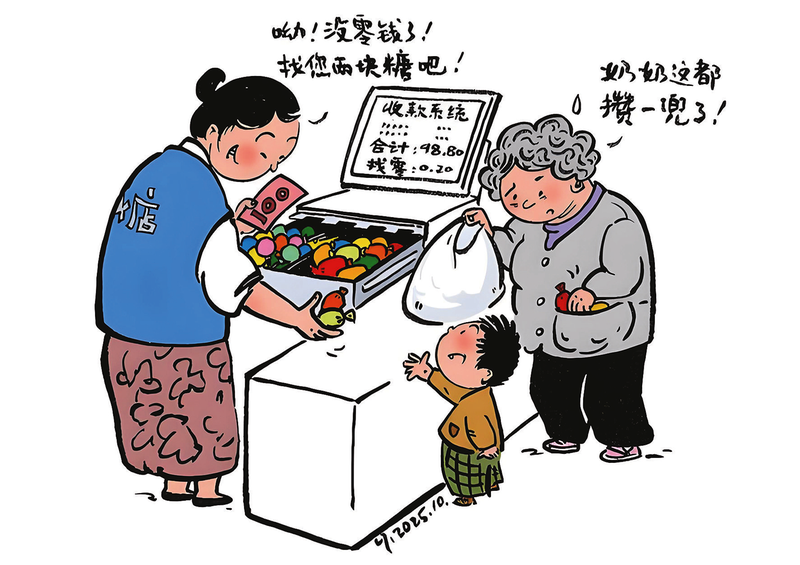

“用糖果找零”,为何引发不满?

(图片来源:北京晚报)

(图片来源:北京晚报) 近日,河北沧州一家赵一鸣零食门店因用陈皮糖和鹌鹑蛋代替现金找零,引发了消费者的广泛不满。有消费者在该门店使用现金结账时,遭遇了店员以“兑换零钱困难”为由,用7颗陈皮糖和1个鹌鹑蛋代替0.9元找零的情况。此举迅速在网络上引发热议,网友质疑商家此举涉嫌变相强制消费,且指出糖果实际成本仅几分钱,却按0.1元/颗的价格抵价,明显不合理。

面对消费者的质疑,赵一鸣零食官方客服回应称,公司规定“不允许强制用糖找零”,若门店零钱不足,需征得顾客同意,否则将对违规门店进行处罚。然而,这一事件仍然引发了公众对于“用糖找零”合法性的广泛讨论。

在电子支付时代现金找零的确已不太常见,但因不方便找零就默认用糖果代替这合理吗?

有网友称,“这是一种变相强制消费者的行为。”“反向抹零,谁允许了。”“那消费者是不是也可以攒糖果去结账?”

“糖果找零”现象引发消费者不满核心原因在于侵犯了消费者的自主选择权。

这种对选择权的侵犯并非孤立存在,不少商场的停车场都存在无法现金支付的现象,或是张贴“恕不接受现金支付”的告示,或是没有设定人工收费出口,这无疑将不习惯电子支付的群体拒之门外,也会给因一时无法使用手机的消费者造成不便。

此前,大多游乐场都有“谢绝外带食品”的规定,强行将消费者的选择范围,限定在场内昂贵且单一的餐饮中,这些行为都利用场景优势,剥夺了消费者自主选择权利。这种“潜移默化”的剥夺,也发生在线上场景里,在餐厅扫码点餐时,经常会被强制要求关注公众号、授权个人信息,否则就无法完成下单。在一些线上旅游平台,购买机票时,保险、酒店优惠券等付费项目会被精心设计为“默认勾选”,消费者必须像“扫雷”一样仔细甄别,才能避免额外支出。

消费者的自主选择权,被隐藏在复杂的交互设计中,一些商家通过精巧的设计,利用了消费者在信息、权利或心理上的弱势地位,使得自由选择沦为形式,最终达成企业单方面获利的目的,而当消费者提出不满时,往往会被商家一句“行业都如此”轻飘带过。

“糖果找零”或许不是什么大事,替代的也只是微不足道的几毛钱,引发如此热议或许也是商家没有想到的,但“糖果”在这里成为了一个象征,象征着商家强加于人的,不被需要的“替代品”。

今天可以是一颗糖,明天就可能是一份默认的保险、一个强制的包装费、一次个人数据的索取。

《中华人民共和国消费者权益保护法》明确规定,消费者享有公平交易权和自主选择权,有权拒绝经营者的强制交易行为,任何形式的强制或变相强制,无论其包装得多么习以为常或情有可原,都不能因其“微”而忽视,因其“小”而纵容。

(来源:法治日报微信公众号、半月谈微信公众号)