发布日期:

监管设施的“啄木鸟”何在?

■ 王军荣

无障碍设施成了“障碍”并非现在才出现,也并非个别现象,从陕西咸阳到河南宜阳,从大城市到小城镇,均存在。本来,无障碍设施早就该从“有没有”向“好不好”“管不管用”的方向发展,可现实实在令人叹息。

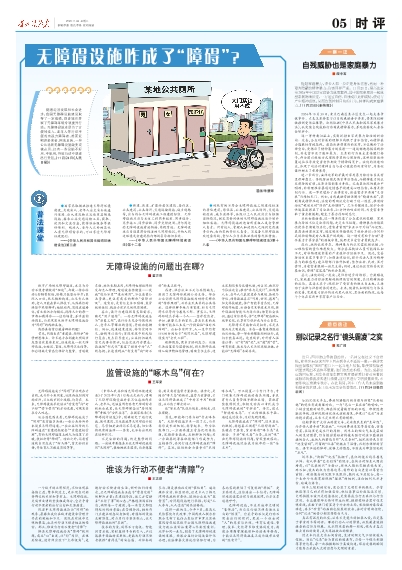

从全国范围来看,无障碍设施成了“障碍”具有诸多共性:一些公共场所并未设置无障碍通道,一些公共场所的无障碍通道“重建设轻配套”“重建设轻管理”,有的无障碍通道上被人为设置了石礅、铁栏杆等“障碍”。除此之外,还有盲道被占用或成了“断头路”,盲文标识出错,导致盲人不敢走盲道等等。

《中华人民共和国无障碍环境建设法》于2023年9月1日起正式施行,明确了无障碍环境受益对象不仅包括残疾人、老年人,还涵盖所有具有无障碍需求的社会成员,让无障碍理念从“特殊保障”升级为“全民共享”。在国家标准《无障碍设计规范》中,明确规定了通行设施、医疗建筑、卫生设施等无障碍设计规范。尽管相关法律还不尽完善,但如果将现有的法律一一落实,也不会出现现在这种状况。

不是法律的问题,就是监管的问题。一座城市要想真正让无障碍设施实现“无障碍”,最缺的就是落实,而要想落实,则是要有监管力量推动。换言之,是因为“啄木鸟”的缺位,监管力量薄弱,才让无障碍设施成了“中看不中用”的摆设,从而伤了群众的心。

让“啄木鸟”队伍壮起来、动起来,迫在眉睫。

首先,职能部门要当好“专业啄木鸟”。无障碍设施不是一建了之,而是要形成长效机制,要管起来。作为职能部门,一方面要建立常态化巡查机制,定期排查设施,及时解决问题;另一方面要统筹各职能部门形成合力,互相协作,共同打通无障碍设施的“障碍”。其次,鼓励社会力量争当“民间啄木鸟”。可以设置一个专门平台,专门收集无障碍设施的相关问题,并且有专人负责管理并解决反馈。实施有奖报料制度,积极发动热心市民成为无障碍设施的“守护者”。再次,建立“智能啄木鸟”。可以借助技术手段,通过先进技术,及时发现问题。

无障碍设施成了“障碍”,这是莫大的讽刺,要想真正拥有“无障碍设施”,关键在于落实,背后要有“啄木鸟”来推动。多些“啄木鸟”力量,及时“啄”出无障碍设施的问题,督促整改落地,无障碍设施就会成为城市的一张“金名片”。

无障碍设施成了“障碍”并非现在才出现,也并非个别现象,从陕西咸阳到河南宜阳,从大城市到小城镇,均存在。本来,无障碍设施早就该从“有没有”向“好不好”“管不管用”的方向发展,可现实实在令人叹息。

从全国范围来看,无障碍设施成了“障碍”具有诸多共性:一些公共场所并未设置无障碍通道,一些公共场所的无障碍通道“重建设轻配套”“重建设轻管理”,有的无障碍通道上被人为设置了石礅、铁栏杆等“障碍”。除此之外,还有盲道被占用或成了“断头路”,盲文标识出错,导致盲人不敢走盲道等等。

《中华人民共和国无障碍环境建设法》于2023年9月1日起正式施行,明确了无障碍环境受益对象不仅包括残疾人、老年人,还涵盖所有具有无障碍需求的社会成员,让无障碍理念从“特殊保障”升级为“全民共享”。在国家标准《无障碍设计规范》中,明确规定了通行设施、医疗建筑、卫生设施等无障碍设计规范。尽管相关法律还不尽完善,但如果将现有的法律一一落实,也不会出现现在这种状况。

不是法律的问题,就是监管的问题。一座城市要想真正让无障碍设施实现“无障碍”,最缺的就是落实,而要想落实,则是要有监管力量推动。换言之,是因为“啄木鸟”的缺位,监管力量薄弱,才让无障碍设施成了“中看不中用”的摆设,从而伤了群众的心。

让“啄木鸟”队伍壮起来、动起来,迫在眉睫。

首先,职能部门要当好“专业啄木鸟”。无障碍设施不是一建了之,而是要形成长效机制,要管起来。作为职能部门,一方面要建立常态化巡查机制,定期排查设施,及时解决问题;另一方面要统筹各职能部门形成合力,互相协作,共同打通无障碍设施的“障碍”。其次,鼓励社会力量争当“民间啄木鸟”。可以设置一个专门平台,专门收集无障碍设施的相关问题,并且有专人负责管理并解决反馈。实施有奖报料制度,积极发动热心市民成为无障碍设施的“守护者”。再次,建立“智能啄木鸟”。可以借助技术手段,通过先进技术,及时发现问题。

无障碍设施成了“障碍”,这是莫大的讽刺,要想真正拥有“无障碍设施”,关键在于落实,背后要有“啄木鸟”来推动。多些“啄木鸟”力量,及时“啄”出无障碍设施的问题,督促整改落地,无障碍设施就会成为城市的一张“金名片”。