发布日期:

司法利剑护青绿 机制创新卫山河

黔西市乌江源百里画廊景区露营基地美如画。通讯员 史开心 摄(贵州图片库 发)

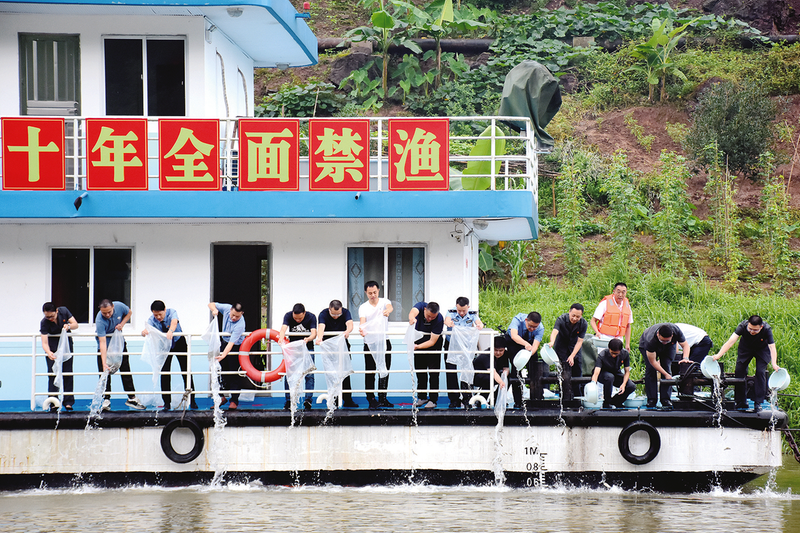

黔西市乌江源百里画廊景区露营基地美如画。通讯员 史开心 摄(贵州图片库 发)  增殖放流现场。

增殖放流现场。  贵州福泉岔河国家湿地公园生态环境司法修复教育示范基地揭牌现场。

贵州福泉岔河国家湿地公园生态环境司法修复教育示范基地揭牌现场。 ■ 记者 杨情丽

清晨的乌江支流边,渔民老张俯身将鱼苗缓缓放入江水。这位曾经的非法捕捞者,如今以“生态修复义务人”的身份履行法院判决。“以前只想着眼前生计,现在懂了,江里的鱼虾是留给子孙的饭碗。”老张的转变,正是贵州法院创新生态司法改革的生动注脚。

近年来,我省法院以司法审判为依托,锐意探索首创性改革路径:一面深耕“修复性司法”,在环境资源审判领域编织“惩处—教育—再生”的闭环治理网络,着力修复受损生态、重塑行为认知;一面大力推动跨区域司法协作,以法治力量破解乌江、赤水河、南盘江等流域综合治理难题,统一裁判尺度,凝聚保护合力,借力跨区域协作破解流域治理困局,为绿水青山筑起了一道法治屏障。

闭环治理:破壁重生“三重奏”

当传统司法止步于惩治,贵州法院已在探索生态修复的更深维度。在审理非法捕捞、非法采矿、污染环境、盗伐滥伐林木等案件时,严格遵循法律准绳,确保罪责刑相适应。同时,在裁判文书中创新性地将生态修复责任具体化、可执行化。无论是判令原地修复、替代修复,还是承担生态环境损害赔偿责任,均以判决主文或调解协议的形式予以明确,为后续生态修复奠定坚实的法律基础。2024年,贵州法院共审结各类环境资源一审案件3259件,完成补植复绿1949.35亩,建成生态修复基地64个。“谁破坏谁修复”从理念走向常态化实践。

在铜仁市碧江区人民法院,一纸创新判决照亮新路径:在碧江区人民法院、玉屏自治县人民检察院、玉屏自治县农业农村局和当地群众的共同监督下,非法捕捞水产品刑事附带民事公益诉讼案件当事人蔡某某、易某某将价值4000元、共计10000余尾草鱼、鲤鱼、鲢鱼鱼苗投放至㵲阳河玉屏自治县新店镇庄家河段,以修复生态环境。

司法的温度在教育环节持续传递。赤水河畔,违法者放流鱼苗后,站在巡回法庭前聆听法官以案释法;黔南州的12个生态司法修复基地里,盗伐林木者栽下的新苗正茁壮成长,这些基地同时成为公众环保课堂;乌江上的巡回审判船三年来开展47次水上庭审,让万余名沿岸村民目睹破坏生态的法律后果。

修复的终点是新生。务川自治县人民法院的法官们带着卷宗走进林场:在一起滥伐林木案审结后,法院协调林业部门将完成补种义务的缓刑人员聘为护林员。全省已建立生态修复效果跟踪评估机制,183名履行修复义务者在人社部门完成绿色技能培训后,转身成为生态农业技术员,从“破坏者”到“守护者”的身份蜕变,彰显了司法再生之力。

流域协作:共执青绿同心笔

8月8日,乌江支流畔的铜仁市万山区,新成立的环境保护法庭正式揭牌。这是我省第35个环保法庭,将跨区域管辖万山区、玉屏自治县及碧江区的环境资源案件,为锦江河、㵲阳河流域等重点生态区筑牢司法屏障。从2007年全国首个环保法庭在清镇市诞生,到如今“1个高院+9个中院+35个环保法庭”的“1935”格局成型,贵州以跨域司法协作执笔,在群山万壑间绘就流域治理的“青绿同心圆”。

乌江、赤水河、南盘江……这些奔涌的江河,曾因行政区划不同,陷入“上下游不同步、左右岸不同策”的治理困局。2020年,《关于建立赤水河全流域环境资源审判跨省域司法协作机制的意见》的签署成为破题关键——贵州遵义市、毕节市、云南昭通市、四川泸州市等三省四地中院联合建立八大协作机制,覆盖案件管辖协调、裁判尺度统一、生态修复协同等全流程。

“过去同条江不同判,如今有了共同标尺。”一位基层法官感慨道。赤水河流域首创跨省量刑指引,云南昭通、四川泸州等地法院携手统一非法捕捞、森林破坏案件的裁判标准,让长江上游生态屏障司法防线无缝衔接。

在赤水河畔,一场司法引领的科学修复正在上演:遵义中院与中国科学院水生生物研究所共建珍稀鱼类司法保护中心,将生态环境赔偿金投入长江鲟人工繁育和栖息地修复。2025年4月,赤水河干流首次观测到人工放流长江鲟自然产卵孵化,司法修复从“增殖放流”向“种群复苏”迈进。

为破解跨区域生态治理难题,黔西南州中院与广东、广西、云南四省八家中院和昆明环境资源法庭共同签署《珠江流域(西江)生态环境保护曲靖倡议》,携手为珠江流域(西江)生态环境保护和绿色发展提供更坚强的司法服务和保障,让“一地破坏、多地共治”从理念走向实践。

司法建议:绘就绿水青山卷

2021年秋冬,陆某州、张某富等人窜至剑河、台江等县农村,趁着月黑风高,偷割楠木树块售给罗某正、杨某永等人,再邮至福建、广西等地转售,共毁坏国家重点保护植物30余株,非法交易金丝楠木板200余块共2.2893立方米,获利414700元。罪犯专挑金丝楠木最值钱的蔸部下手,导致7株金丝楠木死亡。剑河县南哨村的这株金丝楠木胸径为1.9米、胸围6米,已安然穿越2600年风雨,阅尽人间沧桑。此树被当地称为“古楠木王”,苗族群众视为“护寨树”“神树”,常来树下祈祷风调雨顺、平安幸福、国泰民安,对其落下的枯枝也拿回家中供奉。罪犯对该树树蔸处“切块”盗窃后,将村民祈福所用红布遮盖以掩饰罪行,幸被群众及时发现并举报。

金丝楠木为国家二级保护植物,是驰名中外的珍贵树种,其在贵州存量极少,生长周期长。因此,负责三县一市环资案件集中审理的雷山县人民法院,对破坏金丝楠木资源的被告严厉处罚。该院“双碳”巡回法庭于2023年4月12日在剑河县城关广场公开宣判:陆某州、张某富等11人犯危害国家重点保护植物罪,分别判处4年至10个月不等的刑罚,并处罚金,追缴犯罪所得;同时判决其与另外4名附带民事被告认购98万余元碳汇,对受损生态进行替代性修复,对“古楠木王”承担伤后救治修复费29万余元,并共同承担惩罚赔偿金15万余元。该判决不仅惩治了破坏森林资源的罪犯,也让在场旁听的数千群众,增强了保护生态拱卫家园的意识。

值得一提的是,雷山县人民法院积极拓展能动司法,向有关部门发出《司法建议》,建议采取5个补救措施,以实际行动护山清水秀。

巍巍青山作证,滔滔绿水长流。如今,贵州法院正以司法智慧和改革勇气,在守护多彩贵州生态画卷的征程上,奋力书写着服务大局、司法为民、公正司法的崭新篇章,为全国生态文明法治建设贡献着宝贵的“贵州经验”。