发布日期:

一校:西迁湄潭的“东方剑桥”

修缮后的浙江大学西迁历史陈列馆。

修缮后的浙江大学西迁历史陈列馆。  竺可桢在湄潭时期主持学术会议。

竺可桢在湄潭时期主持学术会议。  西迁至贵州湄潭时期的浙江大学校门。

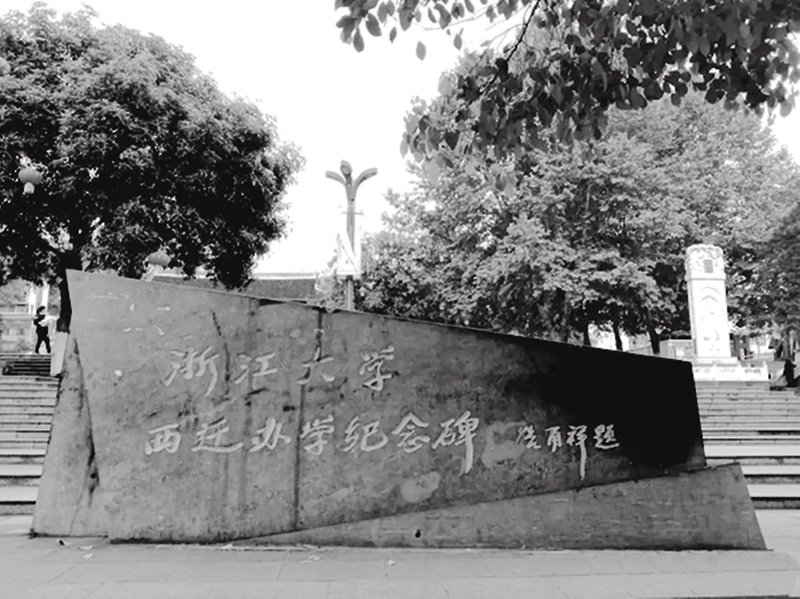

西迁至贵州湄潭时期的浙江大学校门。  浙江大学西迁办学纪念碑。

浙江大学西迁办学纪念碑。 ■记者 龙立琼

浙大路、可桢路、浙大广场……

85年前,浙江大学与湄潭人民在战火中结下的深情厚谊,今天依然在这个黔北小城的各个角落续写着。抗日的烽火,让当时的浙江大学被迫踏上了漫漫的西迁之路,在枪炮声中,是湄潭这座小城欣然接受了西迁途中的浙江大学,为其提供了一个远离战场纷扰的办学环境,不仅留下了一段“文军长征”的佳话,还在湄潭留下了难以磨灭的历史记忆。

文军长征

在湄潭县城浙大广场后面,一座红墙灰瓦的院落静静矗立,这里是浙江大学西迁历史陈列馆。这座陈列馆讲述着浙江大学在抗战烽火中被迫西迁的艰难历程,也讲述了湄潭人民对这座大学的无私接纳与倾囊相助。

1937年,抗日战争全面爆发,为了给国家保留一批“读书的种子”,时任浙江大学校长的竺可桢带领师生踏上了漫长的西迁之路,他们穿越浙、赣、湘、粤、桂、黔等江南6省,驻足9个地方,行程5000多里,历时两年多,最终于1940年初抵达贵州遵义。

竺可桢应邀考察湄潭后,发现那里不仅山清水秀、物美价廉、民风淳朴,特别适合一所大学在这里办学,同时在乱世中也算是一片“世外桃源”。由此,浙大最后选择了湄潭。

当时的湄潭,全县人口只有16万余人,县城住户1100余户,居民仅6000余人。在这样困难的条件下,湄潭人民竭尽全力接纳了浙江大学的到来。最好的房屋腾出作为教授们的宿舍,最好的土地征用来修建浙大教学楼,所有的宗族祠堂都用来做教室或实验室,修建了男女生宿舍,为农学院修建了200多亩的农场。

浙大在湄潭办学期间,湄潭人民以饱满的热情给了浙大师生一块科学报国、安心学习、施教于民的净土,使浙大结束了两年多颠沛流离的西迁之路,在这里扎根、成长、开花、结果。

深情传承

“我们学校有专门的西迁课程,从高一开始,老师就给我们讲浙大西迁办学的故事。”8月初,湄潭县求是高级中学学生宋博珩驻足在当年浙大师生用过的课桌椅前,琅琅的读书声仿佛从85年前穿越而来,他过几天就要踏上前往浙江大学的求学旅程,续写湄潭学子与浙大的崭新链接。

“浙大西迁到达湄潭以后,在这里办学了7年。我们要传承好求是精神,所以在七、八、九年级开展了院士名人班级创建活动。七年级读名人,八年级讲名人,九年级学名人。”湄潭中学相关负责人介绍道。浙大师生来湄7年的时间里,给湄潭带来了新的思想观念、新的教学方法,潜移默化地改变了湄潭人民的生活面貌,教育便是影响最大的一方面。

浙大从2008年开始,在湄潭成立了支教点,每年都会派学生到湄潭支教。在浙大西迁湄潭85周年、抗战胜利80周年的交汇时刻,来自浙江大学丹青学园“文化之光”暑期社会实践团的15位青年学子肩背行囊,从西子湖畔一路奔赴黔北大地。在支教课堂的笑声中、在重走西迁路的脚步声里、在田间地头的调研笔记上,他们镌刻下属于青春与传承的诗行。实践团开设“水下生物保护”“生物多样性”“茶生态与气候”等系列主题课程,在孩子们心中播撒生态环境保护的种子。

司法守护

如今,浙江大学西迁历史陈列馆已成为当年那段岁月的见证,保护好陈列馆,成为司法机关的应有之义。

4年前,这座承载着厚重历史的国家级重点文物保护单位出现安全隐患。当时,湄潭县人民检察院在“文物安全专项监督”活动中发现:陈列馆内的12根立柱遭受了严重的虫蛀侵害,榫头断裂、主屋脊下沉。尽管当时有关部门采取了一些临时性的保护措施,然而陈列馆的本体安全和历史价值的完整保护仍面临着持续挑战。

2021年1月,湄潭县人民检察院向有关部门发出检察建议,督促其立即采取有效措施进行抢救性修缮。经3次跟进调查发现,陈列馆损毁风险没有得到有效排除。于是,湄潭县人民检察院立即启动“检察一体化办案”机制,将情况层报至贵州省人民检察院,经深入研判一致认为:可以通过公益诉讼打破困局!2021年6月,该院依法向遵义市凤冈县人民法院提起行政公益诉讼。法院支持检察机关的诉讼请求,陈列馆终于得到及时修缮。

检察机关依法提起行政公益诉讼后,相关部门结合前期工作开展,积极推动陈列馆安全隐患排除工作,一方面组织权威专家团队,科学制定抢救性修缮方案,另一方面多方筹措修缮资金,浙江大学教育基金会基于对湄潭的深厚情谊,拨付专款用于修缮保护工作,使得85年前的历史记忆得以焕发新机。