发布日期:

一村:改造日俘的“和平之所”

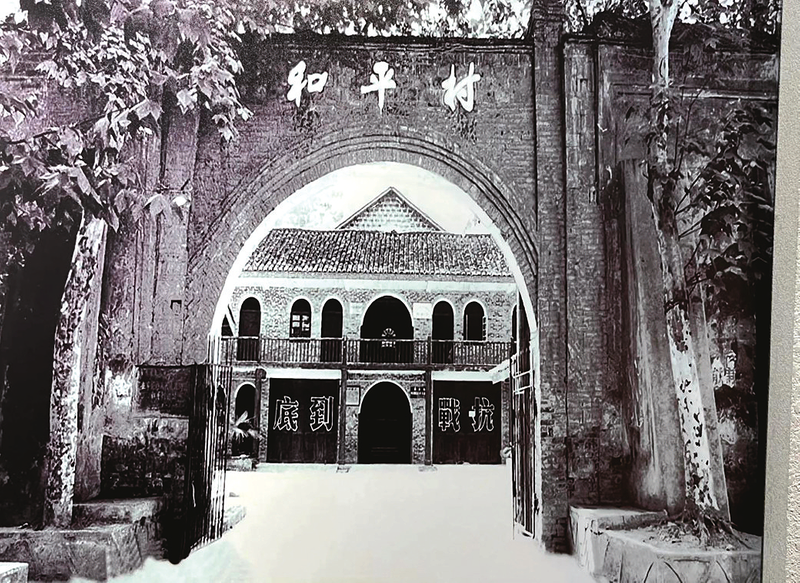

和平村旧址现大门。

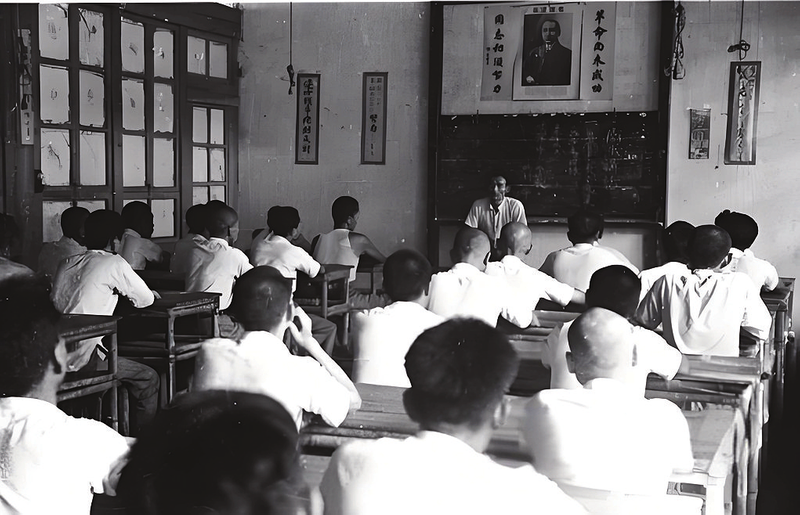

和平村旧址现大门。  抗战期间,“和平村”教员给俘虏讲课。

抗战期间,“和平村”教员给俘虏讲课。  和平村旧址大礼堂。

和平村旧址大礼堂。  位于镇远县卫城和平街的和平村旧址。

位于镇远县卫城和平街的和平村旧址。 ■记者 谢禄林

在镇远县,㵲阳河静静流淌,青龙洞古建筑群翘首云天,而在这片被誉为“东方威尼斯”的土地上,一处白墙黑瓦的静谧院落默然矗立。它有一个特殊的名字——和平村。

这里既非寻常村落,亦非传统意义上的和平之地,而是第二次世界大战期间国民政府军政部第二日军俘虏收容所的所在地。这里不仅是战俘收容与改造的场所,更是人性光辉与人道主义精神的见证地。

时空交错中的和平村

和平村旧址,全称为“在华日本人民反战革命同盟会镇远和平村工作队”旧址,位于黔东南州镇远县。这里在抗日战争时期成为国民政府军政部第二俘虏收容所,作收容和管教日本战俘之用,日本反战作家鹿地亘等称其为“和平村”并沿用至今。

走进今天的和平村旧址,时空交错感扑面而来。修复后的木结构房屋,斑驳的白灰墙面,简陋的双层木床,还有那些保存完好的日文墙报和战俘手工艺品,无不默默讲述着那段特殊岁月。最为震撼的是那些褪色的标语:“抗战到底”“中日人民团结起来”——这些文字既是历史见证,更是思想战场的有形痕迹。

“旧址是一组由高大土石围墙圈围起来的建筑群,正门临街,主体建筑两栋二层青砖小楼,由前院和后院组成,设有办公楼、礼堂、岗楼、卫兵室、禁闭室、厨房、水井亭等建筑,在抗战期间,这里先后关押日军俘虏600多人。和平村旧址是全国保存较为完好的俘虏收容所,是日本帝国主义侵略中国、中华民族奋起抗战并最终取得伟大胜利的历史见证物。”和平村旧址纪念馆讲解员罗淋惠介绍道。

现年92岁的当地居民何大娘依然记得当年的情景:“我那时才十几岁,经常看到战俘们在看守带领下到河边劳动。他们穿着改造的制服,有时还会和我们这些孩子打招呼。”

教化战俘的感人往事

从1939年1月至1944年12月,和平村共关押日军俘虏600多人。与残酷的战争形成鲜明对比的是,战俘不仅得到基本生活保障,还被允许读书、演出、组织自治。

“当时,为建立广泛的抗日统一战线,在中国共产党提出的‘优待俘虏’政策影响下,收容所的管理人员以耐心的态度善待日俘,不但设法改善日俘的生活,还为日俘安排文娱活动,使战俘们逐步从日本军国主义的思想中醒悟过来。”和平村旧址纪念馆负责人粟丹介绍道。除此之外,和平村的管理者还通过上课讲授、召开座谈会、日常私人接触交流等多种形式,不断对战俘进行生活、知识和意识等方面的教育感导,使其认清日本军国主义的本质和中国全面抗战的意义。在这些努力下,战俘们逐渐被感化,思想发生了巨大转变,先后有137名战俘成为坚定的反战同盟成员。

“在周恩来、郭沫若以及有大量中共地下党员的国民政府军事委员会政治部第三厅的推动下,觉醒的日俘组织成立了‘在华日本人民反战革命同盟会’和平村训练班、研究班等反战组织,这些反战组织创办了《和平先锋》《新日本》《呼声》等日文反战刊物,开展各式各样的反战宣传活动,和平村成为在华日本人反战运动的重要阵地。”粟丹介绍道。

战争落幕之后,和平村并未随时间湮灭。许多被遣返的日本战俘余生难忘在此经历的宽恕与尊严,反战同盟成员回到日本,长期从事民主革命运动和中日友好工作,为中日两国人民友好事业作出积极贡献,原反战同盟会员于1982年、1985年、1987年先后回访镇远和平村,称这里是他们的“再生之地”和“第二故乡”。

“和平村的理念超越了战争的对立,体现了对生命的尊重,是人性微光在严酷战火中顽强闪烁。”粟丹说。

和平教育的当代回响

7月17日,清晨的阳光洒在和平村广场上,贵州民族大学党委学生工作部“跟着第一书记去驻村”社会实践服务队来到镇远县和平村旧址参观。

“这次参观让我对那段历史有了更直观的感受,课本上的文字变成了眼前的实景,和平村的一砖一瓦都在诉说着民族大义与人性光辉,让我在历史现场触摸到信仰的温度——原来宽容不是软弱,是瓦解仇恨的力量;团结不是口号,是抗战胜利的密码。作为青年,我们既要铭记伤痛,更要传承这份胸怀,让和平的种子在心中扎根生长。”担任讲解员的队员李金娜感慨地说道。

在和平时代,和平村以新的方式延续使命:2006年5月,和平村旧址被国务院公布为全国重点文物保护单位。2010年3月,和平村旧址被列为贵州爱国主义教育基地。其内所陈列的老照片、历史资料以及当年战俘留下的手工艺品记录着反战志士与中国军民并肩呼吁和平的场景,无不在诉说着此处抗战硝烟深处的贵州故事。

“和平村旧址,让后人得以触摸具体的历史场景,避免战争记忆的模糊,它深刻诠释了中华民族坚守国际公约的文明底线,它成为凝聚民族共识、传承爱国精神与和平理念的重要载体。它以真实的历史事件告诉后人,和平是人类永恒的追求。”粟丹说。