发布日期:

刘玉智:光阴里的《法制生活报》

■ 记者 贾华

收藏馆、展示馆、字画馆,藏馆总面积达800多平方米。近日,记者在位于贵阳市南明区永乐乡小山村的贵阳市刘玉智藏报馆看到,馆内收藏有不计其数珍贵的《法制生活报》,另有其他报纸5万余种70余万份。这些珍贵藏品,都是现年81岁的“藏报达人”刘玉智老人历经60年时间收藏起来的。

在一栋藏报馆里,没有奢华的装修,只有满屋的油墨香。一箱箱、一摞摞的报纸码放得整整齐齐,有装订成册的,有散页摞放的,有装裱保存的,有存放在箱子里的。馆藏报纸涵盖了清末、民国、解放初期,直至新中国成立、发展、改革开放至今的百年沧桑岁月。

“这些报纸,是历史长河中的一朵浪花,是时代发展、演变的一面镜子,是人文知识、社会进步、经济发展的百科全书,是我追梦圆梦,终其一生心血的见证。”刘玉智老人如是评价他的这些宝贝。

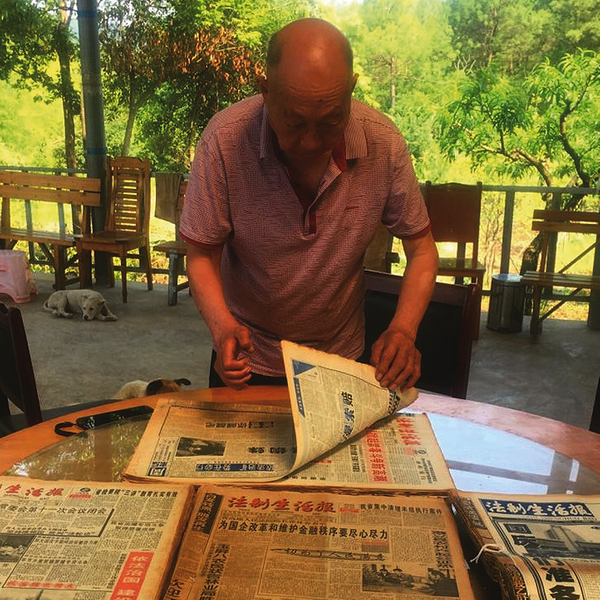

刘老搬开几个展陈橱柜和一些堆放起的箱子,慢慢地从箱底里取出一批装订成册的《法制生活报》老报纸,许多报纸纸张已经发黄,有的边缘变脆变朽,轻轻一碰就会损坏。因此,刘老不会轻易让观众触碰,生怕损坏了他的这些宝贝。

刘老向记者展示的这批《法制生活报》,多半是二十世纪九十年代的。记者浏览了一下,当时特殊时期出版的报纸内容涉及建国50周年、澳门回归祖国等重要内容。

刘老说,藏馆里的其他区域还藏有不计其数的《法制生活报》,由于翻找、倒腾较多,对藏品的完好性会有影响,因此不便于一一翻找出来展示。

“报纸是非常怕潮、怕光、怕灰、怕翻,之前我租了一栋民房藏报纸,没料到下雨屋顶漏雨,不少报纸被浸湿了,令我非常心痛。为了把报纸保护得更好,我此前搬过6次家,2006年才选址搬到了永乐乡现在的这个永久性地址自建家庭博物馆,于2012年建成开馆至今,终于让我的这些宝贝从流浪状态找到了归宿。”刘玉智说。

据刘玉智老人介绍,他是贵阳市粮食局的一名退休职工,从1963年开始剪报收藏,至今已耗费他60年的心血。截止目前,他的藏报馆已经收藏报纸70余万份,给后人留下了无法用金钱衡量的文化瑰宝。

“报纸是我们那个年代获取信息最直接最主要的渠道,当时只有20来岁的我渴望从报纸上获取有益的文化知识,从那时候起就随时把报纸带在身上,有空就读,读完后就收藏起来。”据刘老回忆,有一次他偶然在旧货市场淘到了一份十分珍贵的《贵州日报》创刊号,很有时代纪念意义,从此他走上了集报之路。

为了收藏到更有价值的报纸,他自费乘车到过北京的潘家园、琉璃厂和上海的文化街、旧物市场等地淘宝,跑遍了贵州省内的很多废品收购站,不知去过多少机关、学校的资料室查阅收藏报纸。

“有一次,我在贵阳小十字的一家废品收购站里,偶然发现了一套1917年-1927年的《大公报》合订本。对方同意变卖出售,但要价不菲,需要5000元才出手。我虽然爱不释手,但当时我的工资只有几十块钱一个月,我还是硬着头皮向亲朋好友借,终于东拼西凑地凑足了5000元钱将其买下。为了节约资金,我多次从贵阳坐将近30个小时的硬座火车到北京,去潘家园淘报。”回忆起集报的艰辛,刘玉智老人记忆犹新。

“他甚至成天窝在废品垃圾站和废旧书报市场里,一去就是一整天。刚结婚的时候,家里除了一张床和几个装衣服的纸箱,剩下的地方全是堆放的报 纸。 有时候他宁愿饿肚子,也要把饭钱攒下来买书报。”说起这个为收藏报纸而“走火入魔”的“怪”老头,刘老的老伴蒋学美常常是又“抱怨”又心疼。

据了解,目前“刘玉智藏报馆”收藏了70余万份报纸,包含新中国成立前后主流报纸、各省市州县级党报,涵盖了全国各地年鉴、史志、试刊号、创刊号等。其中,新中国成立后第一期《人民日报》,珍藏版“金箔报”“中国第一小报”“丝绸报”“伞报”“3D报”“请柬报”“生肖报”“福报”“寿报”“中国第一小报”等等,都是藏品中的精品。

走进刘老的三处藏报馆,到处是堆起摞起的报纸,创刊号、复刊号、终刊号,以及重大历史事件的号外等,令人目不暇接,叹为观止。记者在藏馆的观众留言册上看到,上面密密麻麻地留有来自中国香港、台湾、内地,以及日本、加拿大等国家的观众留言。

刘老的新藏报馆自2012年建成免费开放以来,共接待参观人数超万人次。目前,“刘玉智藏报馆”被评为贵州省十佳非国有博物馆、贵州省文明家庭、南明区生态文明家庭等称号。

“历史需要铭记,文明需要传承,时代需要勇士。为了心中的梦想,我至今仍然一步一个脚印地走下去,哪怕山再高路再遥,只为给子孙后代留下这些无法用金钱衡量的瑰宝。”刘玉智说。