发布日期:

一关:抗战后方的“救援心脏”

“中国红十字会救护总队”纪念碑。

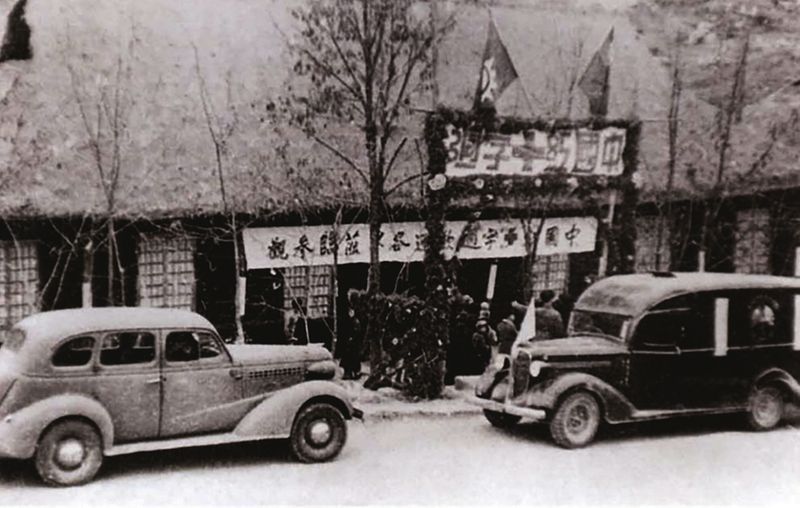

“中国红十字会救护总队”纪念碑。  位于图云关的中国红十字救护总队。

位于图云关的中国红十字救护总队。  国际援华医疗队部分成员在贵阳图云关合影。

国际援华医疗队部分成员在贵阳图云关合影。  国际援华医务工作者纪念碑。

国际援华医务工作者纪念碑。 ■记者 周睿 王华 廖文祥 杨阳萌 杨雨青

1939年的中国,硝烟漫过黄河,掠过长江,最终在西南腹地的群山前停下脚步。位于贵阳东南郊的图云关,正悄然迎来一群特殊的“守关人”。他们没有钢枪铁甲,却带着手术刀与红十字;他们来自五湖四海,却为同一个信念集结。这里,即将成为中华民族抗战史上最特殊的“救护堡垒”。

烽火淬炼的救护组织

1937年全面抗战爆发,中国红十字会迅速扛起战地救护大旗。但随着华北、淞沪、南京相继陷入战火,“打一仗设一所医院”的临时策略,已不适应抗战形势,必须建立一个经常性流动救护组织,才能跟上战局的瞬息万变。

中国红十字会成立“救护委员会”,后改为“救护总队”,由爱国华侨医学家林可胜任总队长,并组织100多支高效灵活的医务队,深入各战区前线,全面担负起战场救护使命。

这支队伍逐渐发展为全国医疗实力最强的战地救护组织。但战火步步紧逼,救护总队必须寻找一个更安全、更便捷的总部基地。队伍由长沙经祁阳、桂林、柳州、河池、独山、都匀、贵定,最终于1939年3月初迁至贵阳图云关。这里地势险要、山高林密,成为战时最佳庇护所。为了加强战地救护、医疗、医防等工作,医疗大队增加至9个,共辖47个中队、94个区队、9个手术队。预备大队设在贵阳,下辖10个中队,供机动使用。

在图云关,数千名中国医务人员和数十名外籍医生集合在一起,被派往各个战区。他们不分党派,不分宗教信仰,不分国籍和肤色,积极参加中国的战地救护服务工作,为争取世界反法西斯战争东方主战场的胜利,无私奉献着自己的医学知识和技能。

跨越国界的生命守护

1939年初,“国际医药援华会”招募了一批自愿来中国服务的医务人员,德国医生白乐夫与奥地利医生严斐德、捷克医生纪瑞德踏上从英国利物浦出发前往中国的货轮。其后,还有保加利亚医生甘扬道、奥地利医生富华德等医生,先后奔赴中国,白求恩则先于白乐夫到达后前往延安。

1941年,日军在常德投放细菌弹,鼠疫肆虐。肯德等外籍医生冒着生命危险,冲破封锁抵达疫区。他们开棺验尸确认疫情,与中国军医共同制定“隔离、检疫、消毒”防疫纲要——白天,他们背着药箱挨家挨户接种疫苗;夜晚,他们在油灯下记录病例,直到双眼布满血丝。最终,这场可能蔓延全国的瘟疫,被中外医护联手扑灭。

1945年8月15日,日本宣布无条件投降的消息传到图云关。这一刻,所有的艰苦与牺牲都有了意义。没有锣鼓,就用脸盆代替;没有喇叭,就用嗓子高呼。国际援华医生们忘记了礼仪,见人就拥抱;中国医护人员抱着战友,哭着笑着说:“我们赢了!”

从1938年1月至1945年10月,救护总队共实施手术119836人次,骨折复位35522人次,伤口处理8784731人次,收治住院患者2142997人次,接诊军人2481685人次,接诊平民2002996人次。

这些数字背后,是无数个鲜活的生命。救护总队不仅救过抗日将士,还为贵阳百姓开设低价诊疗所,为沦陷区难民提供医疗救助。他们用手术刀与疫苗,在战火中筑起了一道“生命防线”。

永不磨灭的记忆丰碑

80年过去,图云关的松柏愈发苍翠。1985年,刻有21位外籍医护名字的纪念碑在此矗立;2013年,“中国红十字会救护总队”纪念碑在贵阳市森林公园落成;2017年,国家批准在图云关建设“中国红十字会救护总队贵阳图云关抗战纪念园”;2022年,图云关抗战纪念馆正式开放。

如今,图云关抗战纪念馆陈列着的实物有100余件,图片453张、文献资料2.8万份。

8月25日,为隆重纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年,经党中央、国务院批准,中国红十字会救护总队贵阳图云关抗战纪念园被纳入第四批国家级抗战纪念设施、遗址名录。次日,20余位来自保加利亚、美国、意大利、俄罗斯、德国等国的国际援华医疗队员和中国红十字救护总队队员的后裔齐聚于此,共同缅怀80年前那段跨越国界、血火相融的友谊。

“这对她来说是一次伟大的冒险。”回忆母亲在中国的烽火岁月,美国护士埃尔希·陈(中文名为陈贞洁)的女儿伊莱恩·袁(ElaineYuen)骄傲地说。她的母亲如今已107岁,是目前唯一健在的国际援华医疗志愿者。80年前,陈贞洁穿过700英里饱受战争蹂躏的中国,辗转抵达贵阳,加入中国红十字会。在那个炮火纷飞、物资匮乏的时期,陈贞洁和许多国际援华医务工作者一起,住教堂、跋山涉水,面对无数不确定性,仍坚持奉献医学与人道主义的力量。

纪念馆内,褪色的照片、磨损的医药箱、泛黄的纸张,拼凑出国际援华医务工作者在炮火纷飞的抗战前线救死扶伤的日日夜夜。国际援华医疗队队员、匈牙利医生沈恩·乔治之子彼得·绍莫吉(PeterSomogyi)在展柜前久久凝视,仿佛与父亲完成了一场跨越时空的交流。“人们必须铭记反法西斯战争和争取自由的斗争,记住那些为自由而战的人。”

岁月改变了山河模样,却从未磨灭正义的光芒。那些曾在这里守护生命的人,早已化作山林间的风、碑石上的字,永远留在了中华民族的记忆里。