发布日期:

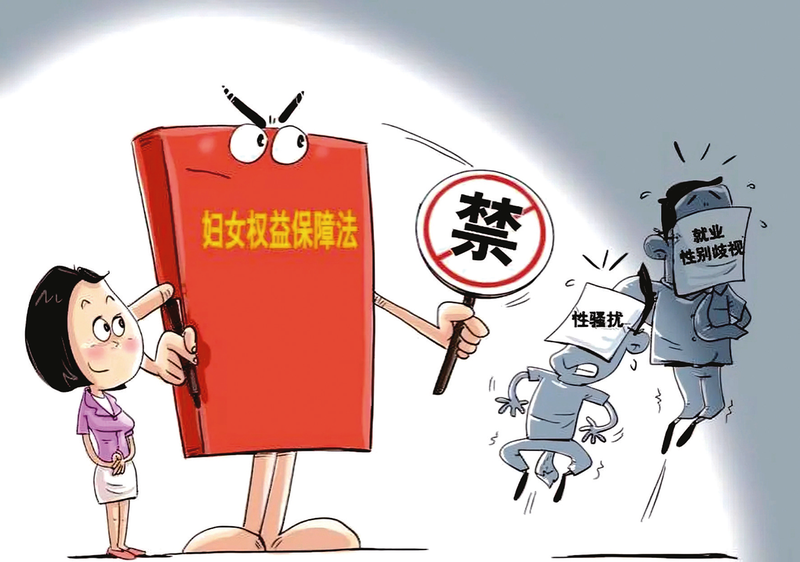

提高妇女法治意识 增强自我保护能力

(图片来源于网络)

(图片来源于网络) ■《法治日报》记者 徐鹏

妇女作为社会的重要组成部分,保障妇女权益是实现男女平等的重要途径,不仅有助于消除针对女性的歧视和不公平待遇、提高劳动力市场的多样性和效率,还能促进社会整体的和谐与进步。

近日,青海省海东市互助土族自治县人民法院从近年来审结的案件中,选出4件在妇女权益保护方面具有典型意义的案例向社会公布,希望广大妇女群众通过学习、了解典型案例,不断提高法治意识,增强自我保护能力。

履行夫妻忠实义务 自觉遵守公序良俗

王某系某厂老板,马某于2018年在该厂打工,时间不长,便与王某发展为婚外情关系。自2018年至2023年期间,王某共向马某微信转账赠与款项10万余元,金额从几百元到几千元不等,其中多笔转账为“520”“1314”等具有特殊含义的数额。2023年10月,王某的妻子张某发现了丈夫与马某长期保持不正当关系,且在婚姻关系存续期间擅自将夫妻共同财产赠与马某,遂向法院提起诉讼,请求判令上述赠与行为无效、马某返还赠与款项。

互助县法院经审理认为,夫妻关系存续期间所取得的财产,如无特别约定,应为夫妻共同所有,共同共有人对其享有共同的权利,承担共同的义务。在共同共有关系存续期间,部分共有人擅自处分共有财产的,一般应认定无效,但第三人系善意、有偿取得该项财产的,应当维护第三人的合法权益。基于婚外不正当关系而做出的赠与,超出了日常生活所需,且未征得配偶同意或追认,受赠者非善意取得,亦违背公序良俗,应认定无效。

本案审理中,马某对于“520”“1314”等具有特殊含义的款项无法作出合理解释,亦无其他证据证明上述赠与款项的合理来源。经法官调解,马某最终认识到其行为违背公序良俗,不符合道德规范,亦无法受到法律保护,在扣减其向王某转款的2万余元后,自愿返还原告张某赠与款7万元,并自动履行完毕。

法官介绍,夫妻之间相互忠实,不仅是传统婚姻家庭观念、道德要求,也是民法典规定的夫妻双方要履行的法定义务,更是社会主义核心价值观的题中应有之义。本案审理充分体现了司法裁判的价值导向作用,对违反公序良俗、违背夫妻忠实义务的行为给予了谴责和负面评价,并引导社会公众自觉遵守公序良俗,履行夫妻忠实义务,维护家庭稳定,彰显了民法典婚姻家庭编的立法本意,弘扬了社会主义核心价值观。

偷窥偷拍女性如厕 行政处罚精神赔偿

苏某某与石某某系母女。2024年8月19日13时许,在海东市河湟新区某工地的简易男厕内,被告焦某某上厕所时听到隔壁女厕有人来上厕所,其先从没有阻挡物的冲水沟偷窥,随后用手机偷拍了女孩石某某上厕所的视频,后女孩的母亲苏某某也来上厕所,被告再次偷窥并偷拍苏某某上厕所的视频,被苏某某发现并报警。

同日,海东市公安局河湟新区公安分局决定对被告给予拘留七日并处500元罚金的处罚。两名原告认为被告偷窥、偷拍的行为,侵犯了其隐私权,给原告的身心造成了一定的影响,遂起诉要求被告赔偿精神损害抚慰金10000元。

本案审理中,经法官主持调解,被告焦某某认识到自己的行为违反了法律规定,也不符合道德规范,便主动向原告赔偿1500元并赔礼道歉,最终原告撤诉。

隐私权是人格尊严权的重要组成部分,也是每个人的基本权利,偷窥、偷拍行为不仅违反了法律,也违背了公序良俗。保护妇女隐私权有助于维护其作为独立个体的尊严,避免她们因隐私泄露而遭受歧视、侮辱或其他不公正待遇。本案中焦某某的这种行为不仅给妇女造成精神伤害,也影响正常的社会秩序。保护妇女隐私权不仅是对妇女个人权利的尊重,也是推动社会进步和性别平等的重要举措。广大妇女要更加了解隐私权的重要性以及如何保护自己的隐私,从而增强自我保护意识和能力,在日常生活和网络活动中,更加谨慎地保护个人隐私信息,避免泄露。

妻子患有精神疾病 丈夫负有扶养义务

2013年12月9日,刘某某和邓女士登记结婚,婚后育有一女。婚姻关系存续期间,双方因家庭琐事经常发生矛盾。2018年1月2日,刘某某向西宁市城西区人民法院提起离婚诉讼,经调解后刘某某撤回起诉。2018年邓女士查出患有精神疾病,由于双方矛盾不断升级不利于病情恢复,邓女士一直在娘家治疗。

从2020年12月起,双方一直处于分居状态,刘某某对妻子不管不问。邓女士的家人无法承担巨额医药费和生活费,遂以扶养纠纷将刘某某起诉至西宁市城西区人民法院,法院经审理判决刘某某支付医疗费39256.46元、扶养费54400元、保费500元,共计94156.46元。后刘某某不服,上诉至西宁市中级人民法院,西宁中院驳回上诉维持原判。

判决生效一年多,刘某某仍拒不履行给付义务,还变卖了婚房并挥霍一空。因邓女士在娘家互助县常住,刘某某起诉到互助县法院,要求与邓女士离婚。

精神病患者的离婚案件有特殊之处,首先要确认邓女士的行为能力,确认她能否自主表达自己的意愿。调解当日,邓女士委托家人及律师到庭表示不同意离婚,并要求刘某某先行履行前述扶养纠纷的案款。由于邓女士的病情不宜面对面调解,法官到邓某某娘家及邻里走访,发现邓某某身体已经恢复并有社交活动,于是录制一段视频让她表达自己是否同意离婚。邓女士表示在自己住院期间刘某某没有尽到丈夫的扶养义务,双方感情彻底破裂,愿意离婚,因身体原因孩子由刘某某抚养,刘某某需给付其今后一段时间的生活安置费用。

随后,承办法官给刘某某做思想工作,如果离婚首先要积极帮助邓女士治疗疾病,在安排好她的生活和监护问题后,才可以协商离婚事宜。法官从邓女士的病情治疗和身心健康出发,也做通了邓女士父母的工作,他们愿意履行监护职责,给女儿好好看病。最终,刘某某当庭给付邓女士生活安置费及经济补偿款共计199667.17元,以及之前生效判决中尚未履行的扶养费60332.83元,共计26万余元。

法官介绍,我国法律保障离婚自由,同时也防止轻率离婚,尤其是本案中在婚姻存续期间妻子患有疾病久治不愈,更需要丈夫的关心爱护,刘某某作为丈夫不应消极逃避法律上的照顾和治疗义务。夫妻之间相互扶助既是中华民族的传统美德,也是法律规定的一种强制义务,任何一方不能以任何理由、任何形式逃避履行对配偶的扶养义务。对于涉精神病人的离婚案件,既要保障婚姻自由,又要从有利于患者治疗和生活的角度考虑。本案中,夫妻感情确已破裂,同时邓女士同意离婚,所以在安排好邓女士今后的生活和监护问题后,双方协议离婚是最好的结果。

依法分割拆迁补偿 保护离婚妇女权益

2010年9月2日,王某与被告刘某某之子刘某登记结婚。2012年2月6日,王某生育女孩刘小某。2017年11月14日,互助县房屋征收与补偿中心对威远镇大寺路村进行拆迁,根据互助县人民政府相关文件规定,按户籍人数每人一次性补偿货币安置资金50000元、生产发展资金10000元、房屋租赁补贴900元,简装修补助费每户30000元、天然气壁挂炉及接口费每户10000元等。同年11月28日,被告刘某某和互助县房屋征收与补偿中心签订拆迁补偿安置协议书,领取包括上述款项在内的补偿款共计879092.97元。2018年6月22日,王某与刘某离婚,女儿由王某负责抚养。王某、刘小某起诉要求被告刘某某返还上述拆迁补偿款共计141800元。

互助县法院立案后,查明互助县房屋征收与补偿中心按被告户籍人口包括王某、刘小某在内的8人发放了一次性货币安置资金、生产发展资金及房屋租赁补贴等。于是,判决被告刘某某于判决书生效后15日内返还原告王某、刘小某一次性货币安置资金100000元,生产发展资金20000元,共计120000元。

法官介绍,离婚妇女依法享有的权益应得到保障,原告王某根据离婚后孩子由自己抚养的事实,要求被告返还已取得的不当利益,即自己应当得到的拆迁补偿款,符合法律和相关政策规定,应予支持。