发布日期:

贵阳地母洞:抗战期间《四库全书》在这里“渡劫”

地母洞。

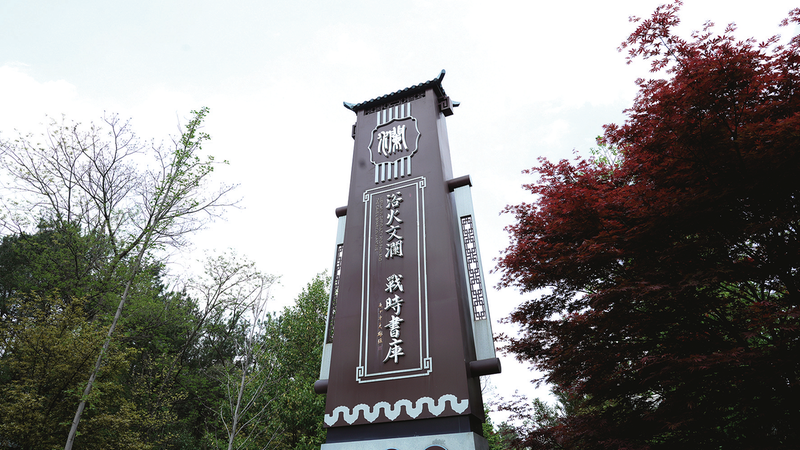

地母洞。  “浴火文澜战时书库”碑文。

“浴火文澜战时书库”碑文。  晾晒书籍。

晾晒书籍。  库书转移。

库书转移。  文澜院一角。

文澜院一角。  文澜院全景。

文澜院全景。 ■记者 付松 孔令发

在历史的长河中,总有一些特殊地方、一些重要节点承载着厚重的记忆。

隐蔽在贵阳市鹿冲关森林公园的地母洞,便是这样一处所在。它曾在抗日战争的烽火岁月里,默默守护着中华民族的文化瑰宝——杭州文澜阁《四库全书》。

《四库全书》全名《钦定四库全书》,是人类文化史上规模最大的丛书,集中保存了中国古代浩如烟海的文献典籍,全面传承了中华民族灿烂辉煌的传统文化,历来有“典籍总汇,文化渊薮”的美誉。

乾隆年间编撰《四库全书》时,贵州曾因文化匮乏而陷入“无书可献”的尴尬境地,却在100多年后的抗战期间,为保护文澜阁《四库全书》立下了汗马功劳。

这段尘封的往事,宛如一首激昂而深沉的史诗,讲述着中国人民守护文化根脉的传奇和壮举。

烽火西迁:护文化瑰宝于乱世

1937年7月7日,“卢沟桥事变”的枪声,打破了华夏大地的宁静,日本侵华战争全面爆发。

杭州,这座充满诗意色彩与文化底蕴的城市,陷入了战争的阴霾之中。

藏于杭州文澜阁的《四库全书》危在旦夕!

这部汇聚了中华民族数千年智慧结晶的鸿篇巨制,面临着被战火焚毁、被侵略者劫掠的危险。

怀着对文化瑰宝的赤诚与担当,时任浙江省立图书馆馆长的陈训慈,毅然决定让《四库全书》踏上西迁之路。

1937年8月1日至3日,浙江省立图书馆内,全馆职员奋战3个昼夜,忙碌而有序地将珍贵馆藏一一清点装箱,共计228箱,其中阁书140箱、古籍善本88箱。

4日清晨,这些箱子跟随护送队伍,沿着曲折的路线,辗转前行。

从杭州抵达富阳,再从富阳迁至建德、龙泉等地,一路上历尽千辛万苦,头顶敌机空袭,目睹山河破碎,但他们的脚步从未停歇。

在教育部力主下,在浙江大学、地方乡贤和文化人士的助力下,1938年3月27日,《四库全书》护送队从浙江龙泉出发,踏上西迁征程,一路直奔贵阳。

在战乱时期和交通落后的条件下,库书转移除了借助火车、卡车短途运载外,很多时候都要靠人扛、马驮,山路弯弯,困难重重。

在《文澜阁四库全书战时播迁纪略》中,就有一段关于江山遇险的记载:“自浦城至江山峡口,险路甚多,运输车,中有一辆,在离江山峡口不远处,倾覆,十一箱翻落池中,虞君佩岚急往附近村庄招雇粗工,入池起箱,另雇他车星夜前往江山县城。翌晨,幸有太阳,借簟在城隍庙大天井中曝晒……”

横跨5个省,行程2000多公里。1938年4月30日,这批饱经沧桑的书籍终于抵达贵阳,开启了它们在这座城市的传奇故事。

风雨飘摇:守华夏文脉于洞中

文澜阁《四库全书》初到贵阳,第一个落脚点是贵州省立图书馆,之后又辗转来到贵阳威清门外的张家祠堂。

1939年2月4日,敌机空袭贵阳,对市中心繁华商业区及周边地段狂轰滥炸。

存放《四库全书》的张家祠堂距离轰炸中心不足2公里,库书安全受到严重威胁,国宝必须再度转移。

在这危急时刻,贵州省立图书馆的一名职员提出一个大胆建议——将《四库全书》转移到位于贵阳城北金鳌山腰的地母洞。

这是一个天然的喀斯特溶洞,空间较大,岩石坚固,隐藏山林之中,具有防空优势,能更好为《四库全书》提供安全庇护。经黔、浙两省工作人员实地考察,决定将库书迁藏此洞。

1939年4月8日,《四库全书》搬出张家祠堂,有序转移到地母洞中,开启长达5年零8个月的艰难历程。

地母洞,这个看似普通的溶洞,因为《四库全书》的到来,被称为国宝古籍的“战时书库”。

贵阳雨水多、湿度大。《四库全书》搬进地母洞后,工作人员不断对洞内环境进行改造,做了大量防潮工作,确保库书安全。

据资料记载:“为防潮起见,在洞内筑长约二丈五尺,宽约三丈的木台。离地约二尺,以石块铺叠为柱脚,木板下放置石灰,另于台上近洞顶处,建斜形瓦棚一座,用遮滴水。洞侧凿有水沟,俾洞顶滴水,沿瓦流下,顺而注于洞底,汇入山穴。”

为了方便看护库书的职员和警卫住宿,洞口附近还搭建起3间草房。然而,恶劣的自然环境还是给看护工作带来了诸多困难。

1940年春,山洪暴发,草房土墙多处受损,后来又因山高风大,草房一间房顶被大风吹坏。

虽然环境恶劣,但看护人员却从未有过丝毫懈怠。每到春、秋季节,他们都会将书籍小心翼翼地搬到洞外的晒书台曝晒,同时在洞中地上撒上石灰,在书箱之间安放夹板,在书箱里面放置樟脑,以吸收湿气、防止虫害。

一个个科学举措,一次次细致察看,一场场持久接力,只为精心呵护洞藏国宝、文化根脉。

盛世重逢:绽历史光芒于今朝

1944年4月,日军发动豫湘桂战役;11月攻入黔南独山。

战火逼近,贵阳震动,教育部决定将文澜阁《四库全书》转至重庆。

12月6日,浙江省立图书馆库书保管员毛春翔和贵州省立图书馆组织人力,将库书从地母洞搬运到张家祠堂集中。12月8日,《四库全书》装箱起运,离开了守护它们多年的地母洞。

1945年8月15日,日本宣布无条件投降,抗日战争画上了句号。

1946年5月7日,6辆汽车载着《四库全书》缓缓离开重庆青木关。经过近两个月的行程,7月5日,《四库全书》终于平安抵达杭州,重归西湖孤山馆。

有诗云:“降寇共揩泪万行,库书辗转返钱塘。西湖潋滟孤山秀,从此故交共暖凉。”

抗战结束后,地母洞在鹿冲关森林公园的莽莽丛林中默默隐匿,那段守护《四库全书》的历史也成为尘封的往事。

但历史不会被永远掩埋,随着时间的推移,这段珍贵的记忆逐渐被人们重新发现。

2015年,为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年,国家图书馆召开了“抗战时期古籍抢救保护史迹研讨会”。

在《抗战时期古籍抢救保护史迹文集》的封面上,一张老照片走进人们视野,揭开了这段历史的神秘面纱。

照片中,4名身穿中山装的工作人员站在藏书架旁合影留念,照片上写着“民国三十一年五月十日,浙江省立图书馆文澜阁《四库全书》贵阳地母洞藏库”字样。

与之相呼应的,是存放在贵州省图书馆近300页的《代管文澜阁〈四库全书〉》档案,保存着抗战时期《四库全书》在贵阳的许多相关电文、信件、经费支出及各种凭据。

“化身百千,遍藏四海。”2015年文澜阁《四库全书》影印本全部印制完毕后,已逐步走出中国,走向世界,成为中华文化传承不息的生动写照。

2020年8月,在地母洞附近,一座带有江南韵味的院落——文澜院拔地而起,既是为了迎接文澜阁《四库全书》再临贵阳,也是对地母洞藏书这段历史的珍贵纪念。

2021年7月9日,一场庄重的入藏仪式在鹿冲关森林公园文澜院广场举行。浙江文澜文化发展有限公司总经理杨绍斌将文澜阁《四库全书》影印精装本书目清单、库书总目录,以及经、史、子、集四部分类样本依次交给鹿冲关森林公园管理处处长廖月生,地母洞与《四库全书》再次紧密相连。

如今,地处鹿冲关森林公园的“浴火文澜,战时书库”,已被授予“贵州省生态文化教育基地”“贵阳市爱国主义教育基地”,吸引了广大市民和游客前来打卡。

地母洞,这颗曾经被人遗忘的抗战“遗珠”,见证了中华民族在危难时刻守护文化瑰宝的信心和决心,也将继续见证中华文化在新时代的传承和发展,成为一个时代的不朽记忆和精神坐标。